新潟の相続問題のワンストップ相談窓口

新潟みんなの相続相談室

〒957-0231 新潟県新発田市藤塚浜4034-4

営業時間 | 9:00〜20:00(平日) 10:00~17:00(土日祝日) |

|---|

休業日 | 年中無休 |

|---|

相続が発生後の手続き

亡くなった後、何をいつまでにどうしたらいいのか、主な手続きをまとめました。

最後の水を取ったら

最後の水を取ったら、医師から書類が渡されます。

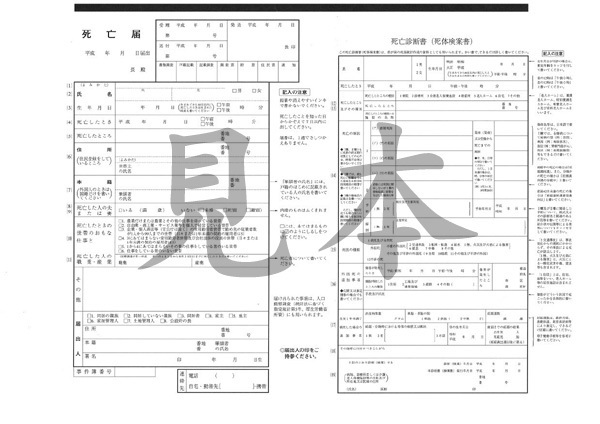

死亡診断書と死亡届

- 医師から死亡診断書を受け取ったら左側の死亡届に必要事項を記入します。

- 提出期限 死亡診断書あ速やかに、死亡届は7日以内となっています。

- 手続き先(故人の本籍地か死亡地または届出人の住所地のいずれかの市区町村役所)

- 手続きする人(故人の同居人や親戚等)

- 死亡診断書と死亡届は様々な手続きで使用しますので、提出してしまう前に多めにコピーを取っておきましょう。(手続きによってはコピーが使えないケースもありますので、写しである「死亡届の記載事項証明書」を発行してもらいましょう。)

故人を弔うために

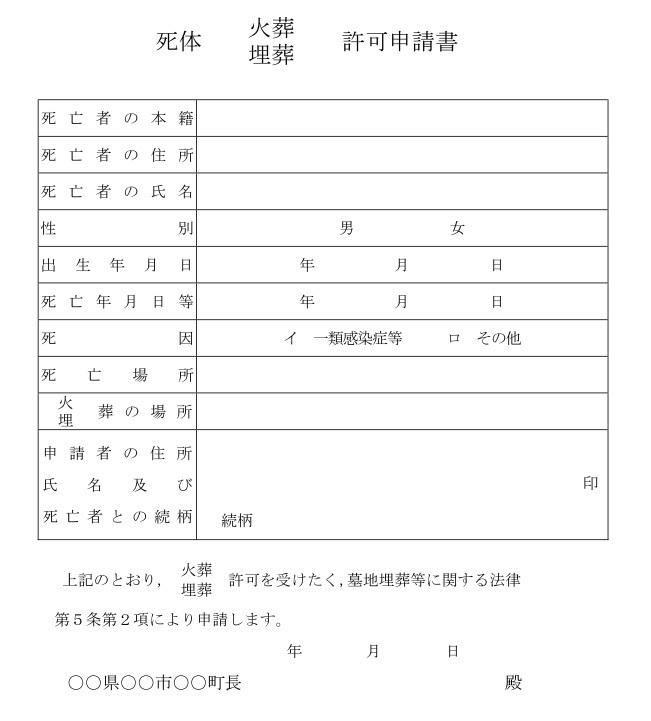

故人を納骨するには火葬許可証が必要です

火葬許可証の取得

役所に死亡届を提出する際には同時に「火葬許可申請書」を提出します。すぐに「火葬許可証」が公布されます。

最近では、葬儀業者が代行して取得してくれるケースも増えています。

葬儀が終わったら

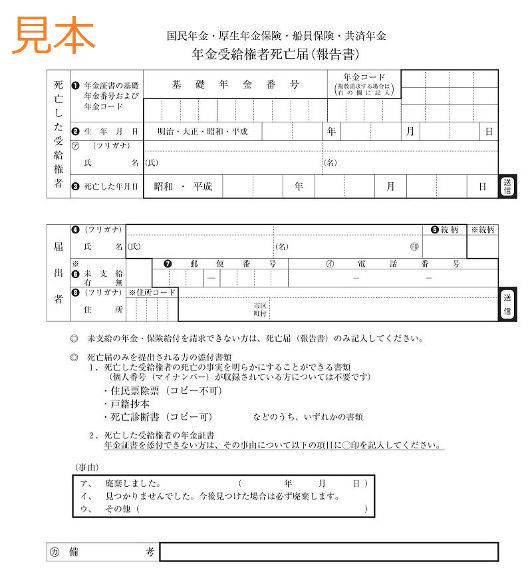

65歳を超えている場合、ほとんどの人が年金を受給しています。その人が亡くなった場合、すぐに年金の受給を停止しなければならずその期限は2週間しかありません。

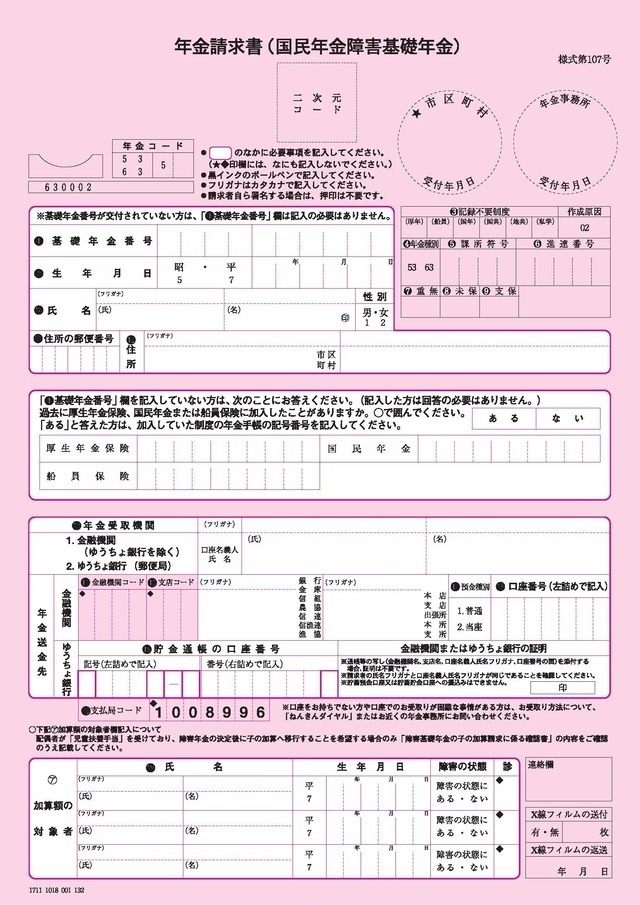

年金関連の手続き

公的年金を受給していた方が死亡したら、年金の受給資格は消滅し、死亡した月の分の年金は支給されます。手続きは届出人の住所地の年金事務所になります。

うっかり届出をし忘れると不正受給と判断されて年金返還催促や罰則が科せられる場合があります。

期限は、国民年金は死後14日以内までに、厚生年金の場合は死後10日以内に「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出しなければいけません。

健康保険に関わる手続き

ご家族が亡くなった時、忘れずに行いたい手続きが「健康保険の資格喪失届」の提出です。

健康保険の種類別手続き

故人が国民健康保険に加入していたら市区町村へ届け出ます。また、故人が世帯主だった場合は、世帯主を変更し新たな保険証を発行してもらう必要があります。

故人が組合健保・協会けんぽ等に加入していたら基本的には事業主が手続きを行ってくれます。

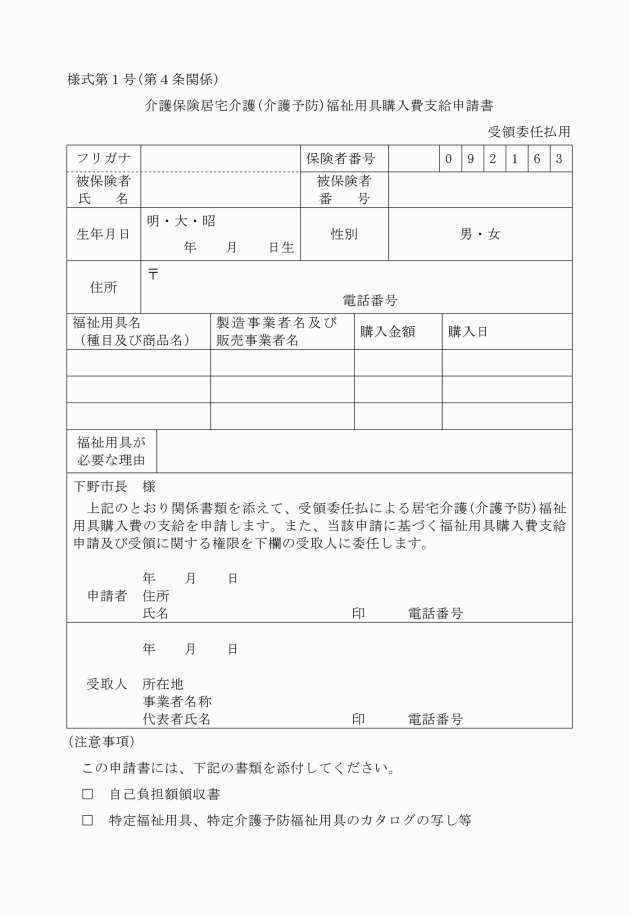

また、故人が要介護保険の受給者で介護保険の認定を受けていた場合には「介護保険被保険者証」の返還と喪失届を提出する必要がありますので忘れずに行いましょう。

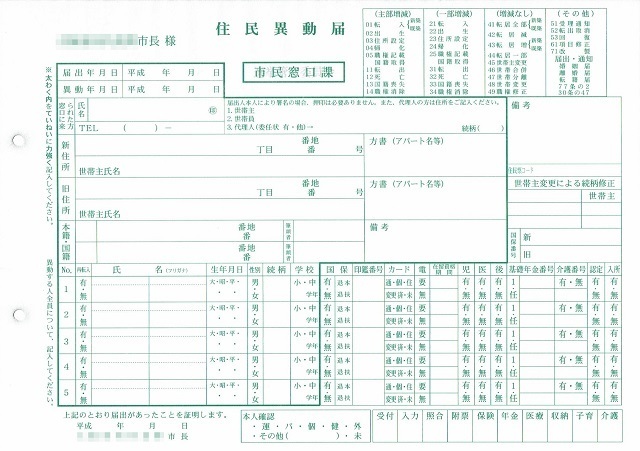

故人が世帯主だった場合

世帯主が亡くなった時は、新たな世帯主への変更が必要です。

世帯主の変更について

手続きが必要な場合

残された遺族が故人の子供のみなど誰が新しい世帯主になるか不明な時。

手続きが不要な場合

残された遺族が配偶者と幼い子供しかいなく、誰が新しい世帯主になるか明らかな場合。

この届出は、世帯主の死後14日以内に故人の住所地であった、市区町村役所になります。手続きが必要なのに理由なく期限内に手続きを行わなかった時には、5万円以内の罰金になることがあるので、期限内に手続きするように注意しましょう。

大黒柱が亡くなった時の遺族年金

遺族年金の受給には記録確認などが必要なため、数か月程度かかります。

遺族年金を受給するには

遺族年金は、世帯主を失った遺族の生活安定のために存在します。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、いずれかまたは両方を受け取ることが出来ます。遺族年金が受け取れるかどうかは年金事務所等で確認してもらう必要があります。

「遺族年金基礎年金」を受給できる遺族は?

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、あるいはその子を持つ故人の配偶者になります。

「遺族厚生年金」を十九出来る遺族は?

妻、子や孫、55歳以上の夫、父母、祖父母が対象になります。しかし「子」のいない妻は夫が死亡時に30歳未満の場合は5年間のみの受給になるなど細かい決まりがあります。

故人に多額の収入があった場合

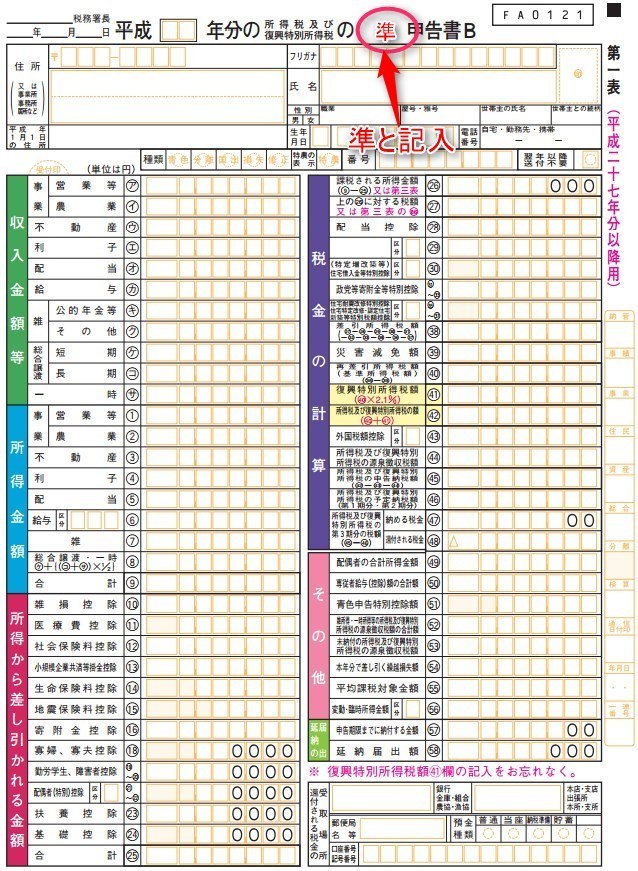

毎年の年末調整や確定申告・納税をする代わりに故人の所得を申告する必要があります

準確定申告が必要なケース

具体的にどのような人が「準確定申告」が必要なのでしょう?

- 故人が自営業を行っていた

- 故人が不動産等の資産を売却した

- 故人に不動産収入があった

- 故人が年収2000万円以上の収入があった

- 給与や退職金などを除いて、20万円以上の所得があった

- 2ヶ所以上から給与を受け取っていた

- 公的年金等の収入がその年に400万円以上あった

「準確定申告」は、納税も含めて相続人が相続を知った日の翌日から4か月以内に故人の住所地を所轄する税務署に行う必要があります。この期間を過ぎると「延滞税」発生してしまうので遅れないように注意が必要です。

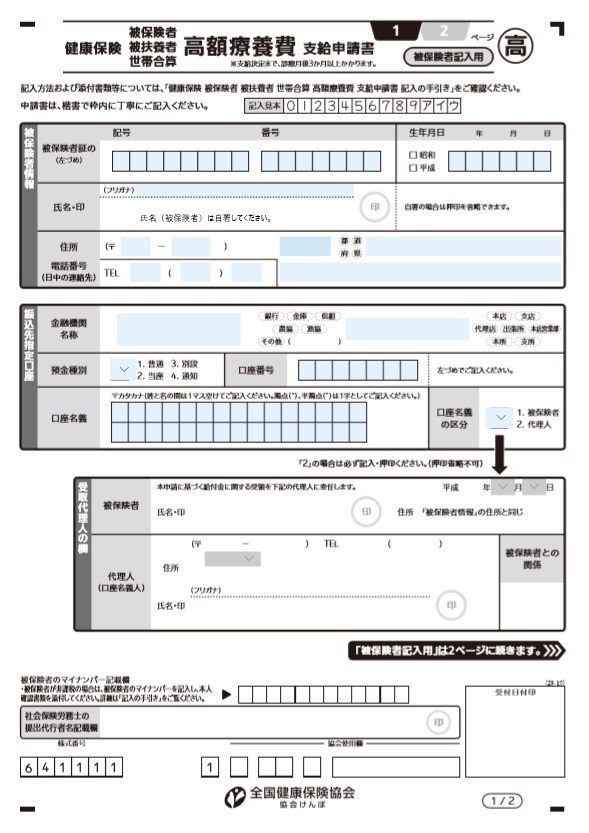

多額な医療費がかかっていたら

医療費の自己負担が一定以上の金額を支払っていた場合、還付される場合があります。

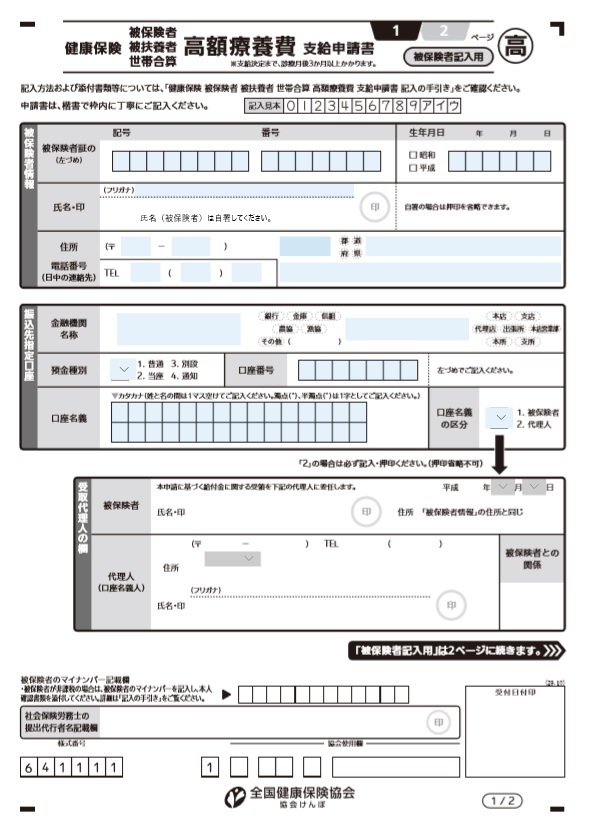

高額療養費制度

健康保険加入者の医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額(所得によって異なります)

を超えて支払った医療費の差額が申請することで還付される制度です。

事前に、治療に大きな手術を伴いそうな場合や治療期間が長期になるなど、医療費がかかりそうだとある程度わかっている場合は、「限度額適用認定証」を市区町村役所等で手続き後、手取得し、病院に提示することで、窓口での支払額を軽減する方法もあります。最近大きな病院では、治療手続きをする時に、この方法を提案してくれるところもあります。

また、介護サービスでも高額になることが多くこれと同様の制度が設けられていて、一定額以上の費用は還付されます。この還付は、亡くなった後でも申請することができますので、「護保険給付費の支給申請及び受領に関する申立書」を市区町村役所に提出して手続きします。

故人が生命保険に入っていたら

亡くなった人が生命保険や共済保険に加入していたら保険金の請求をしないと保険金が支給されません。

生命保険の保険金請求

健康保険加入者の医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額(所得によって異なります)

を超えて支払った医療費の差額が申請することで還付される制度です。

事前に、治療に大きな手術を伴いそうな場合や治療期間が長期になるなど、医療費がかかりそうだとある程度わかっている場合は、「限度額適用認定証」を市区町村役所等で手続き後、手取得し、病院に提示することで、窓口での支払額を軽減する方法もあります。最近大きな病院では、治療手続きをする時に、この方法を提案してくれるところもあります。

また、介護サービスでも高額になることが多くこれと同様の制度が設けられていて、一定額以上の費用は還付されます。この還付は、亡くなった後でも申請することができますので、「護保険給付費の支給申請及び受領に関する申立書」を市区町村役所に提出して手続きします。

ご相談お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

ご相談受付中!

まずはお気軽にお問い合わせください

初回相談無料

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:9:00~20:00(平日)

10:00~17:00(土日祝日)

メールでのお問合せ

- 事業承継対策サポート

- お客様の声